キーワード:環境配慮型コンクリート/CO₂排出量削減

強度や耐久性に優れることから、建物の基礎や柱のほか、道路、橋梁、ダムなどの社会インフラや、マンション、商業施設、オフィスビルなど、さまざまな構造物に必要不可欠な材料となっている「コンクリート」。一方で、コンクリートはその製造時に大量のCO₂が排出されるという課題も抱えています。こうしたなか、「脱炭素」を環境ビジョンの重点領域の一つとする鹿島建設は、世界で初めてCO₂排出量を実質ゼロ以下にできる“CO₂を吸収するカーボンネガティブコンクリート”の開発に成功。この画期的な製品開発に取り組む二人の技術者にお話を伺いました。

Person

鹿島建設株式会社 技術研究所 土木材料グループ 上席研究員

博士(工学)/技術士(建設部門)/コンクリート主任技士/コンクリート診断士

取違 剛

2005年入社。大学・大学院とコンクリートの研究室に所属。コンクリートに興味をもったのは「デスクに座って研究するよりも体を使った実験が好きだったから」。入社後は技術研究所の土木材料グループで、CO2-SUICOM®の研究開発を担当。開発にめどがついた2013年から3年間、福岡のダム工事現場で施工管理を担当した後、2016年に技術研究所の土木構造グループに異動。2018年に土木材料グループに復帰し、自社だけでなく幅広いパートナーとともにCO2-SUICOM®の社会実装に注力している。

Person

鹿島建設株式会社 技術研究所 土木材料グループ 研究員

修士(農学)/コンクリート技士/コンクリート診断士

境 美緒

大学では農業土木を専攻。農業インフラについて学ぶなかでコンクリートの練りを体験し、「素材特性が変化する様子に魅了されて」コンクリートの研究室に。研究室でCO2-SUICOM®のことを知り、「コンクリートで環境配慮」を軸に就職活動に挑む。鹿島建設の面接では「CO2-SUICOM®の開発に携わりたい」とアピールした。

「CO₂を吸収・固定するコンクリート」

――「CO₂を吸収するコンクリート」とは、どのようなものなのでしょうか。

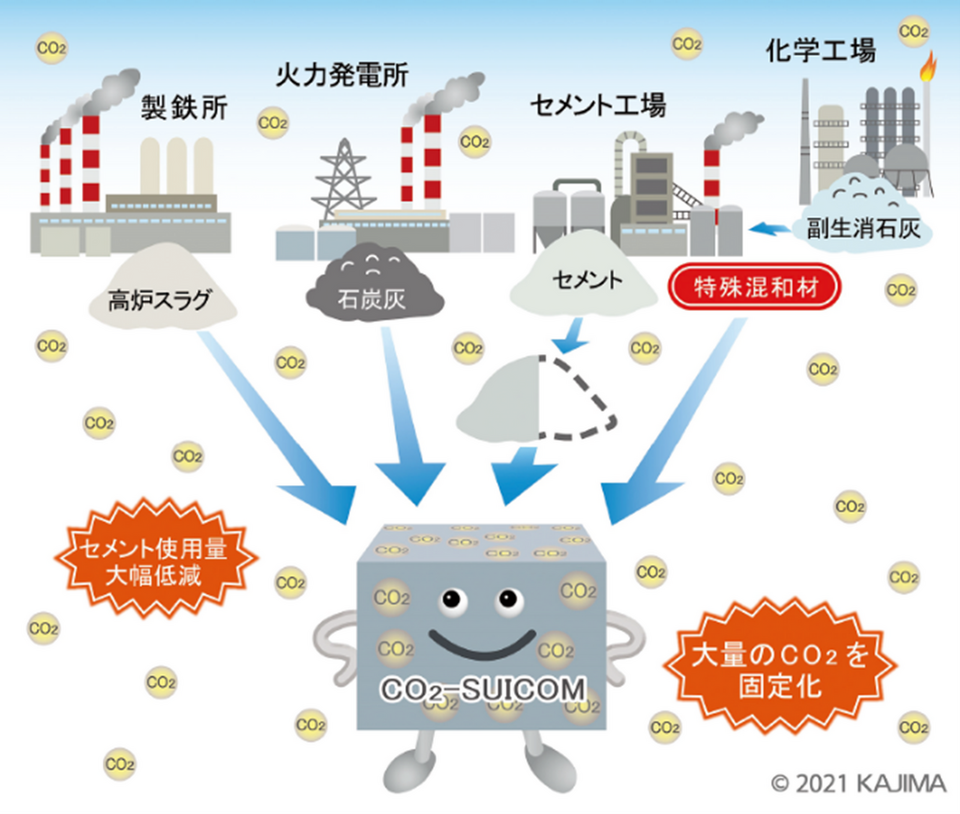

取違:当社では建築物のライフサイクルを通じたCO₂削減を進めていますが、構造物に不可欠なコンクリートについては製造時に多くのCO₂が発生するという課題は未解決のままでした。コンクリートの主原料は水と反応して固まるセメントで、このセメントを製造する際に石灰石を高温で燃焼する必要があり、多くのCO₂が発生してしまうのです。

そこで当社はセメントの半分以上を特殊な混和材――化学メーカーのデンカさんが産業副産物である水酸化カルシウムを原料として製造した「γ-C2S(ガンマシーツーエス)」に置き換えることで、セメント製造時のCO₂排出量を大幅に削減することに取り組みました。

さらに、このγ-C2Sは水には反応せず、CO₂との化学反応によって硬化する性質をもっています。この性質を利用して、γ-C2Sを練り混ぜたコンクリートを、高濃度のCO2が充満する環境に置くことで、コンクリートが固まる過程でCO₂を吸収していきます。それを具現化した製品が、当社が開発した環境配慮型コンクリート「CO₂-SUICOM®」となります。

――セメントの原料を置き換えることでCO₂を減らし、コンクリートを固める過程でCO₂を吸収するということですね。

そういうことです。詳細なデータはここでは省略しますが、このCO₂-SUICOM®を活用したコンクリート製品を活用することで、CO₂排出量と吸収量がネットゼロ、つまり均衡することになります。CO₂排出量が実質ゼロ以下のサステナブルコンクリートの開発に成功したのは世界初のことです。

つくればつくるほど世の中のCO₂が減っていくコンクリートをつくろう

――「CO₂-SUICOM®」の開発に至った経緯を教えてください。

2005年に入社し、技術研究所に配属された当時、すでに当社では「コンクリートとCO₂」というテーマでの研究開発が進んでいました。ただし、その目的は温暖化対策ではなく、原子力発電所から出る放射性廃棄物の処分場に使う長寿命コンクリートの開発でした。

処分場では、地下深くにコンクリートが埋められ、数万年後も地下水に溶けない状態を維持することが求められます。そこで当社は、コンクリートにCO₂を吸収させてアルカリ成分を炭酸化し、コンクリートを地下水のなかでも安定した状態にすることにしました。その成果が世に出たのが2006年に発表した長寿命化コンクリート「EIEN®(エイエン)」です。

――長寿命化コンクリートの開発の手段だった「CO2吸収」が、どのようにCO2-SUICOM®につながっていったのでしょう。

「EIEN®」の開発にめどがつき始めた頃、上司を含めた3人ぐらいのメンバーで次の研究開発テーマについて話をしていました。そのなかで、「せっかくCO₂を吸収する技術があるのだから、それを活かさない手はないよね」という話となり、「地球温暖化防止に役立つコンクリートはどうだ?」「どうせやるならCO₂排出量がゼロ以下になるコンクリートをつくろう」「つくればつくるほど、建てれば建てるほど世の中のCO₂が減っていくようなコンクリート!」という流れでプロジェクトが発足しました。2008年のことです。その頃、ちょうどデンカさんもγ-C2Sの新たな用途開拓を進めていて、社会課題解決に役立つ製品ならぜひ一緒にということで、引き続き原料供給をしていただけることになりました。

社会課題解決という観点では、CO₂の供給や実験施設の提供をしていただいた中国電力さんも重要なパートナーです。CO₂-SUICOM®の製造には多くのCO₂が必要になることから、全国の電力会社さんにお声がけしていったのですが、そのなかで中国電力さんは他社に比べて火力発電の比率が多く、1kWあたりのCO₂排出係数が高かったのです。そうしたなかでこの話を聞いた上層部の方が「CO₂を少しでも減らす姿勢を示すことが企業としての社会的責任だ」という決断をなされ、発電所の構内にて排ガスを実験設備に供給するために多大な設備投資をしていただき、おかげさまでいろいろな実験をすることができました。

――開発プロセスではどんな困難がありましたか。

一言でいえば、ラボスケールで実験的につくれたコンクリートが、実用化を前提とした発電所のスケールではうまく再現できなかったことです。

例えば、ラボでは10~20cmほどの試験体に15%ほどのCO₂濃度をもつ排気ガスを吸わせていたのですが、発電所で出る排気ガスの濃度はまばらで、CO₂を吸収する前に固まってしまうことがありました。また、温度や湿度のコントロールも同様で、試行錯誤が続きました。ただ、私自身は実験室内にとどまって研究するよりも、現場で「ああすれば」「いやこうすれば」と考えながら実験をすることに充実感を覚えるタイプですので、今から思えば苦しいというより、「どうなるんだ?」というちょっとしたワクワク感もありました。

そうはいっても、「水との闘い」はさすがに厳しいものがありました。……と、過去形で語っていますが、実はこの問題は現在も続いており、大型製品へのCO₂吸収を阻む大きな要因となっています。というのも、CO2ガスはコンクリート中の隙間を通って拡散していくため、コンクリートに含まれる水分が少ない方がCO₂の移動が早くなり、より多くのCO2を吸収できます。しかし、コンクリートがCO₂を吸収すると、化学反応によって水が出てしまうのです。そのため、CO2を吸収しようとするほど、多くの水が出て逆にCO₂が拡散しづらくなってしまう……。小型の製品なら何とかクリアできても、大きなコンクリート施工現場では「水が出てCO₂を吸収しない」という課題が生じるわけです。

ともあれ、2011年頃にはCO₂-SUICOM®を使って駐車場や道路のブロック、建築物の埋設型枠など、鉄筋を使用しない小型の製品をつくり、それらがCO₂のネットゼロを達成することも確認できました。

こうした製品を広く社会に広げていくためには、販売チャネルを確立していくことも必要です。そこで声をかけさせていただいたのが、中国電力の発電所に近い岡山のコンクリート製品メーカー、ランデスさんです。コンクリートは重くて輸送費がかかること、多種多様な形状の製品が求められることから、全国の地域ごとに約150社のコンクリートメーカーがあるそうで、それぞれ独自の原料、製法でさまざまな製品をつくっています。こうしたメーカーさんとのつながりを構築していくうえで、中国地方に根ざした企業で環境対応にも熱心なランデスさんなら、一緒に挑戦してくれると考えました。幸いにもランデスさんには快諾いただき、CO₂-SUICOM®の製造・販売では今に至るまでトップクラスの実績を積み重ねていただいています。

また、「カーボンリサイクル」に対する機運の高まりを踏まえて、国土交通省や経済産業省などに活動状況や成果を発信していくこともしました。社会に広く普及していくためには、コンクリートメーカーさんとの協業に加えて、省庁の発注ガイドラインなどに「カーボンネガティブコンクリート」と明記してもらう必要があると考えたからです。

幸運にも興味深く話を聞いていただき、試験的に国交省が発注するいくつかの現場に採用いただくことができました。また、2014年から2016年の3年間は経産省から研究開発に対する補助金を得て社会実装に向けた研究開発を進めました。

KAJIMA COCRETE BASE

2023年、鹿島技術研究所の西調布実験場内(東京都調布市)に開設。CO₂-SUICOM®など鹿島建設の多様なコンクリート技術を「見て・触れて・深く知る」ことができる。オンライン見学も可能。

“高いレベルで汎用性のあるカーボンネガティブコンクリート”を実現するために

――そうした取り組みのなかで、NEDO※の「グリーンイノベーション基金事業」に採択されたというわけですね。

NEDOの「グリーンイノベーション基金事業」は、「2050年カーボンニュートラル」の目標達成に向けて取り組む企業などに対して10年間、研究開発・実証から社会実装までを継続して支援する事業です。

この事業の「CO₂を用いたコンクリート等製造技術開発プロジェクト」に対して、当社は2022年、デンカさん、竹中工務店さんの3社を中心とする民間企業44社、10大学、1研究機関による合計55団体のコンソーシアムを構成して共同提案を行い、無事採択されたという次第です。

コンソーシアムを組んだのは、「高いレベルで汎用性のあるカーボンネガティブコンクリートの開発・製造方法からCO₂固定量の評価システムまでを確立し、実社会に本格普及させる」という事業目標を達成するためには、個社で取り組むよりも皆で力を合わせることが不可欠になると考えたからです。

※NEDO:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構。エネルギー・地球環境問題の解決や日本の産業技術力の強化のため、委託事業や補助金などにより技術開発を支援する国立研究開発法人。

――研究開発は今、どのような状況にあるのでしょうか。

二つの軸で取り組みを進めています。一つは、当技術研究所としての独自の取り組み。もう一つは、「CUCO®」と名づけたコンソーシアムとしての研究開発で、開発成果は皆で共有し、「CUCO®」という冠をつけています。我々研究所の土木材料グループは、ここにいる境も含めて、鹿島、CUCO®、それぞれの開発テーマをもっています。

――境さんはどんなテーマで研究開発を行っているのですか?

境:私が入社したのは2022年で、CUCO®としての取り組みが始まった年になります。ですから、入社当初から鹿島独自のCO₂吸収コンクリートの開発とCUCO®の双方のプロジェクトに参加しています。

最初に手掛けたのは、「CUCO®-SUICOM」の開発です。粉体にあらかじめCO₂を吸収・固定させた材料――日本コンクリート工業さんが開発した「エコタンカル®」をCO₂-SUICOM®に活用すると、どんなコンクリートになるのかという実験で、硬化する過程でCO₂を吸収するだけでなく、原料段階からCO₂を吸収させておいた方が、より多くのCO₂を吸収できるのでは?という発想のコンクリートです。

実はこの実験は今も続けていて、最近も薬品メーカーさんの協力を得て理想とする性状に近づけていく実験を行いました。温度、湿度、原料の配合比率……さまざまな条件を試しながらコンクリートの硬さがどう変化するのか、CO₂の吸収度合いはどう変化するのか、吸収のスピードはどうなるか、パラメーターを一つひとつ取りながら……取違さんとレベルは違いますがトライ&エラーの繰り返しです(笑)。

ただ、この実験はCO₂-SUICOM®をさまざまなコンクリートメーカーさんに使っていただき、社会実装を進めていくための業務という位置づけになります。「自分が開発した製品を世の中で広く使ってもらえる」ことが鹿島のコンクリート開発に興味をもった理由でもあり、試行錯誤を繰り返しながらも着実にゴールに近づいている手応えがあります。

また、CUCO®-SUICOMの基礎研究も担当させていただいています。さきほど取違さんから温度や湿度のコントロールという話がありましたが、製品を大型化し、CO₂の吸収率を高め、そのスピードを上げていくためにはまだまだ実験を積み重ねていく必要があります。

取違:実はその実験で境は大きな発見をしました。我々が小さな製品でやっていた頃は、コンクリートにCO₂を吸収させるためには周囲の温度を50℃ぐらいまで上げる必要があるという「常識」があったのですが、大型製品の場合は30℃でも吸収してくれて、それ以上にしても変わらないという。これは製品をつくる際の設備設計、つまり生産コストを下げることに関係することから、社会実装に向けた重要な発見といえます。

境:CUCO®では多彩な技術者がお互いコミュニケーションを図りながら実験を進めているので「そんなに温度を上げなくてもいいのでは?」というアドバイスが発端になりました。こうした外部からの刺激があることも仕事の楽しさの一つだと感じています。

CUCO®-SUICOMテトラポッド

静岡県熱海市の沿岸、道路全長6.1kmの熱海ビーチラインにCUCO®参画メンバーの不動テトラ社との共同開発で、完成までの全工程を初めて現場施工したテトラポッドを設置。境氏が開発から設置までのプロセスを担当した。

「脱炭素」から「活炭素」へのステージ移行をリードする

――今後の活動計画を教えてください。

取違:CUCO®では「コンクリートへのCO₂固定化を通じて『脱炭素』から『活炭素』へのステージ移行を推進する」ことを目的に掲げています。そのために、鹿島では「どこでも手に入る、活用できる」というコンセプトで取り組みを続けていく計画です。

このコンセプトを実現するためには、境も含めて取り組んでいる製品の大型化が鍵を握っています。CO₂の吸収率が高い大型製品が増えればそれだけ用途が広がります。また同時に、吸収率を高めそのスピードを上げれば原料となるCO₂や設備に関わるコストを大幅に低減することが可能になり、CO₂-SUICOM®の最大の課題である費用対効果が高まるからです。

現状、CO₂-SUICOM®の価格は通常のコンクリートの約3倍。そのなかでCO2-SUICOM®を活用いただいているお客様は「環境価値」を訴求する民間の建物と一部の公共施設などに限られており、まだまだビジネスとして成立しているとはいえません。ただ、世界初のCO2排出量ネットゼロのコンクリートですから、費用対効果を高めることでより多くのお客様に関心をもっていただけると確信しています。

境:もう一つ、「どこでも」という言葉には用途とともに、エリアという意味も込めています。さきほど販売チャネルの確立ということでランデスさんの話がありましたが、そうした仲間を増やしていくために、現在、「使ってみたいけれど、どうすればいいの?」という全国各地の有力メーカーさん10社ぐらいと現場の工場でSUICOMを試作しています。私が担当しているのはそのなかの数社ですが、メーカーさんごとにつくっている製品は違いますし、独自の製造方法がありますので、そうした現場の状況を踏まえながら研究開発に活かしていくこともミッションの一つです。

――地道な取り組みの積み重ねが「脱炭素」から「活炭素」へのステージ移行を実現していくことがわかりました。最後に、読者へのメッセージをお願いします。

取違:CO₂を直接吸収でき、吸収量も多いCO₂-SUICOM®は、カーボンリサイクルのなかでも有望な技術だと確信しています。その真価は、どこにでも使われていて市場規模の大きいコンクリートにCO₂を吸収させるという点にあります。その価値を存分に発揮していくために、環境側面だけでなく、経済側面でも「当たり前」という世の中にしていきたいと思います。

境:そのために私ができることはまだまだほんの一部ですが、学生時代に志した「世の中に役立つものを自分の手でつくる」という想いを胸にこれからも試行錯誤を続けていきたいと思います。

サステナドーム(ジュニアSDGsキャンプ)

短工期、低コストで大空間を構築できる「KTドーム®」工法とCUCO®-SUICOM等の環境配慮型コンクリート技術を組み合わせた高さ5.45m、直径23×18m、延べ面積263㎡の楕円形のサステナドームを大阪・関西万博の会場に建設。

取材後記

CO₂-SUICOMの技術は、コンクリートにCO₂を入れるとコンクリートが劣化する、という既成観念にとらわれずに、製造過程でCO₂を取り込むことができるのではないか、という仮説をもとに挑戦を繰り返したことで実現できたということでした。トライ&エラーの繰り返しが多い研究や実験において、「予想と異なった結果が出たときにこそ新たな発見ができる」というお話からも、あらゆる物事の制約を排し、多様な側面から物事を見る重要性を改めて認識できました。

また、塾講師のアルバイト経験で、次々と育ち旅立つ生徒の姿に触れ、世の中の持続可能性の重要性を意識した、という境さんのお話は、優しい人柄が伺え、とても印象深かったです。また、「苦手な仕事はどう克服するか?」という質問に取違さんから「経験が足りていないから苦手と思ってしまう、と思うようにしている」と答えていただき、常に前向きな姿勢をもつことと、さまざまな経験を積むことの大切さを感じました。

物事を多面的に見る思考と何事も経験してみるという精神、これらを意識して生活し、自分のキャリアにも結び付けていきたいと思います。

千葉大学 法政経学部2年 松井 惺大

取材の様子は、下記の記事で紹介しています。合わせて是非ご覧ください。

1840年創業の総合建設会社。「全社一体となって、科学的合理主義と人道主義に基づく創造的な進歩と発展を図り、社業の発展を通じて社会に貢献する」ことを経営理念に掲げ、社会インフラの整備や日本初の超高層ビルの建設など、各時代をリードする先駆的なプロジェクトを数多く手掛けてきた。近年は、国内外での建設事業、不動産開発事業のさらなる強化と、バリューチェーンの拡充やR&D、イノベーションによる新たな価値創出に取り組んでいる。 また、「脱炭素」「資源循環」「自然再興」への取り組みや、防災・減災対策による社会・企業のサステナビリティの確保にも注力している。