キーワード:持続可能な健康・医療インフラの構築/国の医療費適正化

超高齢社会の進展が進む一方で少子化が進む日本は今、医療費の増加と社会保険料率の上昇という深刻な社会課題を抱えています。こうしたなか、ソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」)の子会社であるヘルスケアテクノロジーズ株式会社(以下、「ヘルスケアテクノロジーズ」)は、デジタルテクノロジーと医療従事者の知見を融合したヘルスケアアプリ「HELPO(へルポ)」をはじめとしたさまざまなサービスを通じて我が国の医療費の適正化に挑戦しています。今回はヘルスケアサービスの立ち上げをリードしてきた代表取締役兼CEOの鴻池大介さんに、その経緯や自身の想い、今後の展望について伺いました。

Person

ヘルスケアテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長兼CEO

鴻池大介

2005年、ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク)に新卒で入社。代理店営業を経験し、M2M・IoT企画営業、事業開発などに携わった後、デジタルトランスフォーメーション本部(当時)に異動。ヘルスケア事業統括部 統括部長に就任し、ヘルスケアアプリ「HELPO」をはじめとしたサービス開発を率いる。2021年、同サービスの提供を担うヘルスケアテクノロジーズ株式会社の執行役員CSOを経て2025年4月、同社代表取締役社長兼CEOに就任。

医療費の増加と社会保険料率の上昇に歯止めをかけたい

――最初に、ヘルスケアアプリ「HELPO」の概要を教えてください。

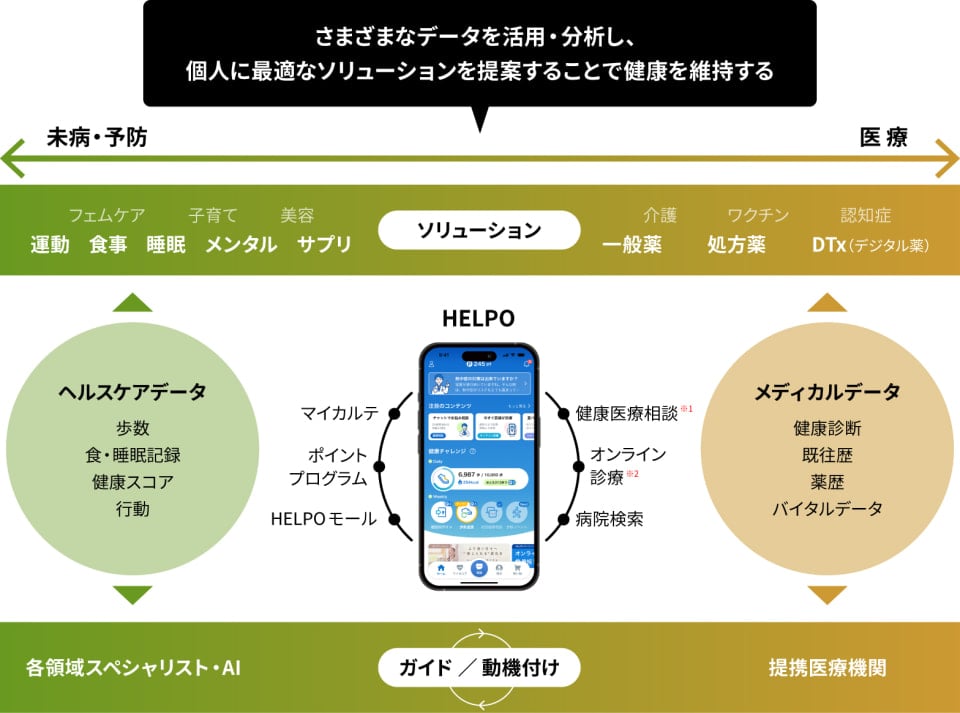

「HELPO」は、24時間365日いつでも医療者のサポートを受けられるヘルスケアアプリです。急な体調不良や心の不調、日常のちょっとした不安まで、医師や看護師、薬剤師にチャットで相談できる「健康医療相談」機能があります。さらに、日々のバイタルデータを記録する「マイカルテ」機能や、申し込みから受診・支払い・処方薬の受け取りまでをスマホひとつで完結できる「オンライン診療」機能など、多彩な機能を備えています。

このアプリを通じて多くの方々の日々の体調管理に役立てていただくとともに、早期の生活習慣改善指導や受診勧奨を支援するプラットフォームとして磨き上げていくことで、日本の医療課題――医療費の増加と社会保険料率の上昇に歯止めをかけたい。「HELPO」にはそんな想いを込めています。

ヘルスケアプラットフォームとしてのHELPO

※1 厚生労働省の定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の遠隔健康相談(医師以外)の範囲内で実施。

※2 オンライン診療のプラットフォームを提供し、診療は提携先医療機関が実施。

「社会課題を解決する新規事業を創出する」というミッション

――医療課題に関心を持ったのはどんなきっかけがあったのですか。

転機になったのは、2017年にソフトバンクが成長戦略として掲げた「Beyond Carrier」でした。これは、従来の通信キャリアの枠を超えて、AIやIoT、ロボティクスなど最先端のデジタル技術を活用して企業価値を最大化しながら、“社会課題を解決する新規事業を創出すること”をミッションとする取り組みです。

この役割を担うために新設されたのがデジタルトランスフォーメーション本部(当時、以下、「DX本部」)で、創設メンバーとして私も本部に加わることになりました。当時は、デジタル技術の知識や新規事業開発の魅力は理解していましたが、「社会課題の解決」というミッションには、正直まだ具体的なイメージを持ち切れていませんでした。

そこで、DX本部の上層部と共に議論を重ねるなかで、「日本の生産年齢人口の減少」という構造的な課題に行きつきました。この問題が経済成長の停滞や地域社会の衰退、社会保険制度の持続性への懸念など、さまざまな社会課題の根底にあることに気づいたのです。

限られたリソースで社会インフラを維持していく上で、持続が難しいと感じた領域はいくつかあります。その代表例が「医療」でした。特に医療は、人々の生活や社会の持続可能性に直結する領域であり、デジタル技術による変革の余地が大きいと考えました。

――そこで「ヘルスケア/医療」領域にフォーカスした新規事業を立ち上げたのですね。

そうです。但し、最初に「ヘルスケア/医療」という言葉が挙がった時は、「これはとても難しいビジネスなのではないか」という肌感覚がありました。

というのも実は過去、ソフトバンクではBtoCビジネスサービスの一環として、ヘルスケア関連のサービス提供をしていたのですが、終了していた経緯があったからです。

ただ2017年になると、状況は大きく変わりました。政府の「未来投資戦略」に「保険者のデータヘルスを強化し、企業の健康経営を推進する」という方針が掲げられ、経済産業省が主導する「健康経営銘柄」の数も急速に増えていました。また、新型コロナウイルスの出現により、人々の健康意識はこれまで以上に高まっていたのです。

そんな状況を踏まえて、今こそソフトバンクが得意なDXを活かして健康経営や人々のヘルスケアに関する向き合い方を変革するべきだ、そんな風に考えるようになりました。

考えてみれば、当時の世間の認識としてはアナログ情報をデジタル化する「DX(デジタライゼーション)」が主流でしたが、我々DX本部が掲げていたDX(デジタルトランスフォーメーション)は、「ビジネスや社会の構造を変革すること」でした。

――DX本部の本領が発揮できる時代背景を見据えた取り組みだったのですね。

そうですね。加えて、当時の個人的な経験で関心が高まったのは事実です。

DX本部に配属されたばかりのことですが、子どもを小児科に連れていった時、自治体助成によって診察費の自己負担がありませんでした。医療費の高騰が課題になっていると議論していたなかで、これは一体どういうことなのか。我々は常々こういう疑問点を抱いた時は“業界の仕組みを紐解いて考える”習慣がありますので、調べてみたら医療の世界は構造的に収支と支出のバランスがとれていない状態でした。これは持続可能ではない、この社会課題の解決に向けた取り組みこそ、DX本部が果たすべき役割だと考えるようになりました。その構造的な問題に気づいてからは、自分自身の行動にもより明確な意志を持つようになりました。

――HELPOの開発は具体的にどのように進められたのでしょうか。

2018年頃から開発をスタートし、個人のバイタルデータを起点とした生活習慣改善や病気の早期受診勧奨、回復までの道筋――ペイシェントジャーニーと呼ぶアプリの基本設計を描くことから始めました。最初は健康医療相談から始まり、段階を経てオンライン診療機能も搭載し、現在ではほぼ当初想定していた通りの機能を備えていると思いますが、まだまだ発展途上ではあります。

当時、構想は描けても実際の使い勝手が悪かったり効果を実感できなかったりすると利用者数が増えず社会的なインパクトも限られてきますので、PoC(Proof of Concept:概念実証)には時間をかけて、試作・検証・改良を繰り返していきました。

幸いにも、ヘルスケアテクノロジーズには、豊富なデジタル人材のほか、国内外にさまざまな技術や知見、ノウハウをもつパートナー、ソフトバンクの人的・組織的なネットワークがあります。こうした経営資源を活かすとともに、2019年のコロナ禍のなかでは、ソフトバンクのグループ企業を含む従業員にHELPOを活用してもらって、健康医療相談などの生の声を収集・分析していきました。

こうしたヘルスケアテクノロジーズならではのダイナミックなPDCAサイクルを回しながらサービスの改善を重ね、2020年の7月に法人・自治体向けのサービスを開始しました。

サステナブルな社会保険制度を次世代のために準備していく

――ヘルスケアテクノロジーズが掲げるミッションとビジョン。この言葉への想いを聞かせてください。

私は、健康でいることは、やりたいことを実現するための基盤だと思っています。ところが、その基盤を支える社会保険制度や医療提供体制は持続可能でないことが明確です。加えて、医療業界には医療費の増大だけでなく、医師の働き方改革や、診療科の偏在による地域医療の持続性や医療アクセスの問題など、さまざまな課題があります。そこで、医療費の適正化をはじめ、サステナブルな医療提供体制をきちんと次世代に準備していくという意志を「より健やかに暮らせる世界を、次世代へ」というミッションに込めました。

「誰もが意識せず健康になれる、健康であり続けられる社会の実現」というビジョンに関しては、意識して健康を維持しようとするとそれなりに自分の時間もお金も費やすことになります。そうすると、本当にやりたいことに熱量を持って取り組むことができなくなってしまいます。健康維持のためにではなく、やりたいことに時間やお金を投資できる。そうした未来を自分たちの子どもや次の世代に残したいと思い、「意識せず」という言葉にこだわってビジョンを掲げました。

――創業から6年。昨年は「100万ダウンロードを達成」「グッドデザイン賞を受賞」とお聞きしました。現状の手応えについてお聞かせください。

会社の業績は別として、ソフトバンクとしての「プロフェッショナル人材」「ネットワークと顧客接点」「技術基盤」という3つのアセットを活用したPDCAサイクルを回すことでサービスの質・量ともに着実に向上している実感はあります。

例えば産業保健領域を担当する人事・労務部門向けの「Well-Gate(ウェルゲート)」は、従来煩雑だった健康診断管理業務を効率化するとともに、データ分析を通じて従業員の休職リスクを早期に把握できる仕組みを提供しています。実際に導入企業では、健康経営を推進する取り組みの一環として高く評価されており、現場の人事担当者からは「業務負担が軽減し、より戦略的な健康施策に注力できるようになった」といった声も寄せられています。 また、「HELPO」との連携により、従業員には生活習慣病の改善や疾病予防のアドバイスを個別に届けることができ、企業側では健康診断の二次検診受診を効果的に促せるなど、より実務に根ざした活用が進んでいます。

さらに近年は、日本全体の高齢化に伴い健康保険組合の拠出金負担が増加し、財政難に陥り解散を余儀なくされるところも増加しています。そこでヘルスケアテクノロジーズではこの課題に対して、健康保険組合のレセプト分析を行い、医療費の適正化に向けた具体的なソリューションを提案しています。

レセプト分析を通じて、健康保険組合として「どの疾患が多いのか」「どの層にオンライン診療への置き換え余地があるのか」といった実態を把握できるようになり、医療費適正化の道筋を明確に確認することができます。加えて、HELPOの健康医療相談機能とオンライン診療機能を組み合わせることで、生活習慣病やメンタル不調への早期介入を促し、結果として医療費の抑制につなげるだけでなく、加入者が安心して働き続けられる環境づくりにも貢献しています。

今後は、こうした仕組みをより多くの健保や企業に展開し、中長期的には日本社会全体の持続可能な健康基盤の確立を支えていきたいと考えています。

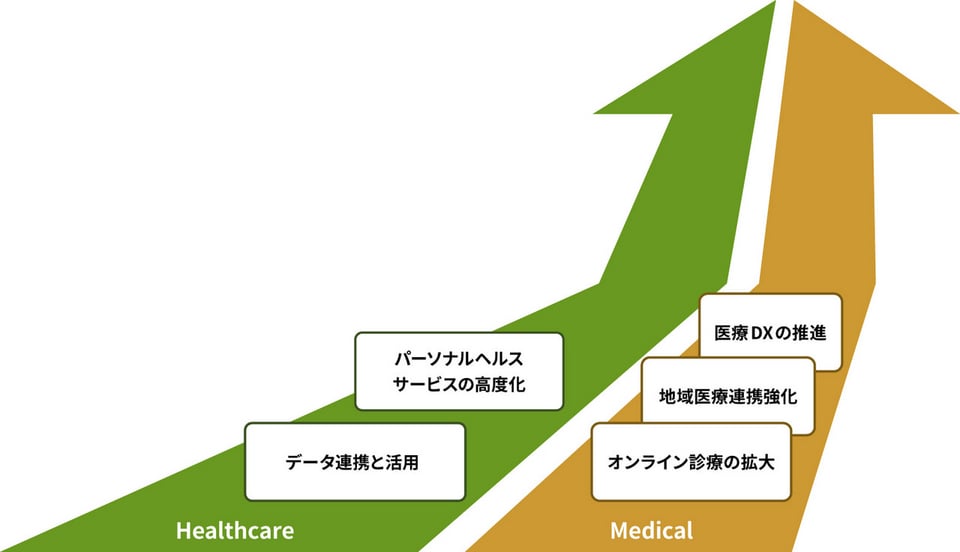

ユーザーを根治まで支援するサービスを拡充するとともに未病・予防領域にも挑戦

――2025年4月に代表取締役兼CEOに就任されました。現状の課題や将来展望について教えてください。

課題は大きく2つあると感じています。1つは、健康課題がありながらも何も行動しない、あるいはできていない方々の行動をいかに自然に変容させられるかということです。

定期健康診断実施結果をまとめた政府の統計データによると、有所見率は約6割に上ることが示されています。一方で、結果を受けて二次検診に行く方はわずかで、おそらく症状が出てから受診される方がほとんどではないかと思っています。

そのため、二次検診にきちんと進むことで自身の健康状態を正しく認識し、早期に生活習慣の改善や治療に入ることができれば、医療費の適正化にも寄与するはずなので、強化していきたい領域です。

2つ目の課題としては、これは未病・予防領域への挑戦ですが、健康な方、ふだん異常を感じていない人々の生活のなかで、いかに自然に、未病領域にとどまっていただくか、だと思っています。

健康だから問題ないと思われるかもしれませんが、バイタルデータなどさまざまなデータを組み合わせてその予兆をつかみ、エビデンスをもって行動を促すことができれば重症化予防につながり、日本の医療費はある程度下がると思っています。

そのなかで、AIの活用は不可欠になるでしょう。現状、ヘルスケアテクノロジーズでは健康医療相談の一部にAIを活用していますが、今後は法改正の動向も見据えながら診断領域への活用も視野に入れています。AIでも対応可能な定型的な質問や一次相談を分担することで、限られた人的リソースを、より医療者の介在が不可欠な領域に活用できるようになり、結果として効率的な働き方と質の高い相談体験の両立をめざせると考えています。

こうした取り組みを通じて、ヘルスケア・医療データとテクノロジーを活用した新しい医療ジャーニーを描き出し、利用者一人ひとりに寄り添うヘルスケア・医療体験を創出していきたいと考えています。

成長戦略ロードマップ

――お話を伺っていると、当初は「社会課題」への関心が薄かったということですが、さまざまな経験を経て今は本当に熱い気持ちで日本の医療のことを考えていらっしゃると感心しました。

さきほどお話ししましたが、やはり次世代、子どもたちの未来を守りたい、医療費の増加によって、子どもたちの自由を健康のために費やす社会になることへの危機感が事業推進の根底にあります。

社会課題解決に関しては、最近は学生時代からそうした意識を持って社会に参加していく人も多く、それはそれで素晴らしいことだと思います。私の場合はビジネスパーソンとしてどれだけ成長できるかを追求して今ここにいるのですが、それぞれ入り口は異なれど、社会課題解決のためには、お客様のニーズや社会の困りごとを考え抜くこと、多様なステークホルダーと協働すること、持続可能な事業として収支のバランスを追求すること。この3つが重要であることに変わりはないと思っています。

取材後記

医療従事者と利用者を24時間繋いで心身ともに健康をサポートするという事業内容に共感しました。このようなサービスがあれば、利用者は安心して生活することができ、サービスを導入した会社の利益にも繋がるのではないでしょうか。自分の健康状態を数値として見ることができる点も、健康にあまり関心がない人に、より関心を持ってもらうことに役立っているように思います。また、医療従事者を社内に呼んだり、自社の社員に体験してもらってから顧客に提供したりするという、利用者目線に立ってより良いサービスにしようとする姿が、今の同社の成長につながっているのだと感じました。鴻池さんのキャリアの中に「置かれた環境で精一杯力を発揮する姿勢」が見受けられ、自分から新しい環境に飛び込む以外にもそのような生き方があることに気づかされました。

千葉大学 理学部3年 佐々木七菜

取材の様子は、下記の記事で紹介しています。合わせて是非ご覧ください。

学生インタビュアーが、ヘルスケアテクノロジーズ様の取材に参加

ヘルスケアテクノロジーズ株式会社は、2019年にソフトバンク株式会社の子会社として創業し、健康・医療データを活用したヘルスケアサービスを展開しています。「誰もが意識せず健康になれる社会の実現」をミッションに、法人・自治体・個人向けにヘルスケアアプリ「HELPO」をはじめとした健康に関するサービスを提供。多様なステークホルダーと連携し、持続可能な健康・医療インフラの構築に貢献しています。