キーワード:JICA留学生/再生可能エネルギー/自然資源開発

再生可能エネルギーを手段に持続可能な社会を実現したい――そんな想いを実現するため、太陽光や地熱、風力や水力などを使った発電所の開発から設計、建設、運営管理までをワンストップで提供しているGPSSグループ。最新のテクノロジーと幅広い専門知識を活用し、まだ手付かずの資源をエネルギーに変えることで、地域の方々が自立的に生き続ける礎を築いています。その事業活動の基盤となる発電所を“最適な場所に建設”するための調査・分析などを担っているのが、株式会社ジオサイエンスです。自然資源開発に携わる精鋭が世界中から集う同社で、地球科学分野を中心に活躍するHakimさんとEhsanさんにお話を伺いました。

Person

株式会社ジオサイエンス(GPSSグループ)

Hakim Rezayee

2024年入社。母国アフガニスタンで石油工学を専攻した後、JICAの中核人材育成プロジェクト(PEACE)を通じて九州大学の工学部地球資源システム工学を修了。再生可能エネルギーへの関心を強める中、グローバルにエネルギー問題解決に取り組むジオサイエンス社のインターンに参加したことをきっかけに、現在は同社物理探査チームの一員として地質調査・分析に従事している。

Person

株式会社ジオサイエンス(GPSSグループ)

Ehsan Jamali Hondori

2022年入社。高校生の頃から地球科学に興味を持つ。日本の文部科学省の奨学金プログラムを通じて2010年に来日し、京都大学の応用地球物理学博士課程を修了。石油関連会社での勤務を経て、2019年から東京大学大気海洋研究所で、東日本大震災が発生した日本海溝および南海トラフの地震探査の研究に従事。現在は、ジオサイエンス社で複数のプロジェクトのマネジメントを担当。部門を超えた課題解決に尽力している。イラン出身。

再生可能エネルギーの❝最適解❞を見極める

―――再生可能エネルギーで持続可能な社会の実現に取り組むGPSSグループにおいて、ジオサイエンス社(以下、GSE)はどのような役割を担っているのでしょうか。

Ehsan:GPSSグループの事業は、再生可能エネルギーを使った発電所を建設し、その地域に適した持続可能な電力供給を実現することを目標としています。そのためには、まず、どのエネルギーの発電所をどこに建設するべきかを知る必要があります。

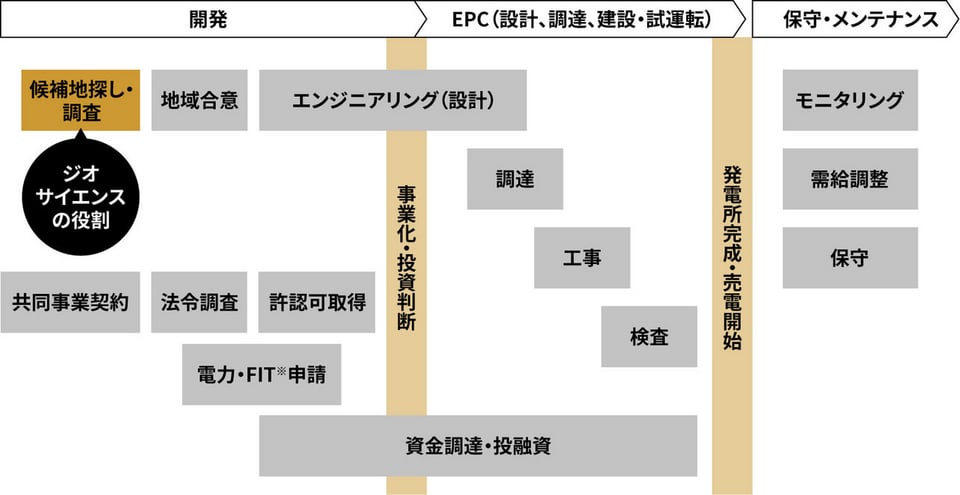

GSEでは、例えば、地熱発電所の開発や風力発電所の建設をどこでするのがベストなのかを見極めるため、地球物理学的調査やデータ解析手法などの知識や技術を使って、調査や分析に取り組んでいます。つまり、それぞれの土地において、地上や地下の特性を探査し、再生可能エネルギーを使った発電所を建設するのに最適な場所を特定することがGSEの役割です。

GPSSグループのビジネスとジオサイエンス社の役割

GSEには、物理探査チームや地熱チーム、データインテリジェンスチームなど、多岐にわたるチームが専門分野ごとに構成されています(チーム名は取材当時のもの)。それらのチームがそれぞれの専門知識を活かして、発電所建設に最適な場所の特定に必要なデータやアプローチの開発に尽力しているのです。

―――お二人の現在の業務を教えてください。

Hakim:私は物理探査チームと地熱チームを兼務しています。もともと九州大学の大学院で社会や生活に必要なエネルギーやエネルギーソリューションに関連する地球科学分野を研究しており、特に地熱エネルギーの可能性には興味を持っていたので、私にピッタリの職場だと確信しています。現在は、電磁気探査や微小地震モニタリングなどの先進技術を使ってデータを収集し、分析結果から地熱システムの地下構造を把握してモデルを作ったりしています。地下構造やその挙動などをより深く理解することも、私の重要な役割です。

地熱を含む持続可能なエネルギーソリューションの開発においては、適切に資源を把握し管理することが重要です。自分の専門知識や知見を活用して、資源の情報やデータの可視化を強化することで再生可能エネルギーを発展させていくことが、持続可能な未来への貢献につながると思い、情熱と使命感をもって取り組んでいます。

Ehsan:私は現在ディレクターとして複数のチームのマネジメントを担当しています。先ほど挙げたように、GSEはさまざまな専門チームに分かれているので、それぞれのチームが取り組んでいるプロジェクトの課題解決の支援もしますし、時にはチームの垣根を超えた連携をサポートすることもあります。私自身はもともと地球物理学者なので、物理探査チームの仕事がメインですが、データインテリジェンスチームや地熱チームなど、他のチームの課題解決にあたったりもします。というのも、これらの分野は何らかの形で相互に関連しているので、専門分野が違っていてもアドバイスできることは多いのです。

今、九州で進めている地熱発電所開発プロジェクトや、東北で進めている水力発電所開発プロジェクトなどに携わっています。それぞれのプロジェクトは、場所も違えば、対象となるエネルギー資源や目的も異なります。プロジェクトの進め方も使うツールも異なる中で、どこでどんな調査を、いつ誰がするのか、などを考え、差配するのが私の日々の仕事です。そのほかにも、データ収集や視察などで現場に出ることもありますし、データの処理や分析をすることもあります。

さらに、それらの業務とは別にGSE全体の事業拡大の方向性も探っています。今は日本国内でのプロジェクトがメインですが、私たちの知見や技術を海外のお客様にも提供できる機会を作っていきたいと考えています。

新たな可能性は地球を分析することから始まる

―――主な業務の進め方やその中で苦労したことを教えてください。

Ehsan:GSEは、自社で保有する探査機器を使って山や森など、探査が必要な場所で科学的データを取得します。地下構造などに関するデータを集める地球物理学的調査などがそれに当たるのですが、調査方法は多岐にわたります。私たちは主に地震探査、特に微小地震探査という地熱探査に特有の探査法を使っています。他にも、MT(Magneto-Telluric:地磁気地電流)法と呼ばれる地下深部の構造を探査する方法など、地球物理学領域でよく使われる調査法を使うこともあります。

これらの調査方法を駆使して、その土地の特性を観察するとともに、取得したデータを解析して地下構造のモデルを作成します。そこから、地下には地熱貯留層や断層などがあるのか、ただの岩石層なのか、などを把握します。全体としては、現場に行って必要な機器を設置するところから始まり、データ収集、解析、そこから地下構造モデルを作成し、その土地の構造を把握するという流れになります。

Hakim:私が現在取り組んでいるのは、マグマの熱で加熱された高温の熱水や蒸気が溜まっている地熱貯留システムと呼ばれる地下の層を可視化するプロジェクトです。これは、地熱エネルギーの生産可能性を評価するために必要なのですが、この分野は理論構造も、実際に調査している地下構造も、どちらもとても複雑なので、当初はデータの解析や理解にとても苦労しました。そこで、世界各国の地質学者やエンジニアなどの専門家が出席するワークショップに参加し、私たちの調査結果や考えを共有。私たちのモデリングについてより良い結果を導くために、今までにない考え方についても意見交換をしました。

―――フィールドワークやデータ分析など、業務は多岐にわたりますが、特にどんなことにやりがいを感じますか。

Hakim:現場に出るのもデータ分析するのも、どちらも楽しいのですが、新しい発見があった時など、地熱システムやその可能性を探求しているなと実感する時に一番やりがいを感じます。新しい発見の一つひとつが、地熱システムへの理解を深めたり、プロジェクトをより良い方法で進めることにつながると思うと、とてもワクワクします。それに加えて、さまざまなチームといろんなアイディアや意見を交換することが、自分の成長につながっていると実感できるので、とてもやりがいを感じます。

Ehsan:私はフィールドに出ている時が一番楽しいですね。フィールドに出ると、地球と一緒に仕事をしている感覚になります。同時に、この仕事がいかにチャレンジングなものなのかも実感します。というのも、時には厳しい環境での作業になることもありますし、朝から晩まで、さらに1日や2日ではなく数週間フィールドにいなければならないこともあるからです。ただ、地球から得たデータを持ってオフィスに戻り、それを解析することで、地下2kmや3kmの深さに何があるのか知ることができるのですから、本当に面白く、まるで冒険しているみたいだと感じています。私が地球科学に魅力を感じている理由の一つですね。

データ解析では、複数のソフトウェアを使ったり、場合によってはプログラミングで新しいアルゴリズムを開発しなければならなかったり、フィールドとは違う難しさがあります。ただこれも、問題を解決した時には本当に役に立つことをしたと感じることができるので、とても達成感があり、やめられません。

エネルギーについて知ることが、持続可能な社会への第一歩

――持続可能な社会を作るために最も重要なことは何だと思いますか。

Hakim:持続可能な社会を実現するには、持続可能なエネルギーにアクセスできることが重要だと考えています。まずは、一般の人々が持続可能なエネルギーや化石燃料について理解を深める必要があります。そして私たちも、各地域に合わせた適切な代替エネルギーをより確実に見つける方法を導き出さなければなりません。太陽光エネルギーや風力エネルギー、地熱エネルギーなどをさらに深く探求し、これらクリーンエネルギーを当たり前のものとして提供できるようになることが、最終的には持続可能な社会を実現するのに役立つというのが私の考えです。

Ehsan:持続可能な社会の実現には、二つの異なる観点からのアプローチがあると思います。

一つ目は、科学的・技術的な観点です。これらの観点で見えてくる課題は、研究や発明をもっともっと行い、異なる専門分野との協業を促進することで解決できると考えています。例えば、以前は石油やガスの探査に使われていた掘削技術や探査技術が、今では地熱開発のために使われています。このように、異なる分野で培ってきた技術を再生可能エネルギーの発展に使うことができるのです。他にも、CO2を地下に貯蔵して地球温暖化の影響を減らす「炭素回収・利用・貯留(CCUS)」と呼ばれる考え方がありますが、ここにも石油産業で開発された技術を応用することができます。このように、これまでの手法や技術を、これからの持続可能な社会の実現に向けて移行していくことが大切だと考えています。

もう一つは、先ほどのHakimの発言にも関連しますが、一般の人々にももっとエネルギーを効率よく使う方法を啓発していくことです。まだまだエネルギーについて意識している人が少ないかもしれませんが、世界中を回って、その土地に合った最適なエネルギー利用を見つけ出し、現地に住む彼らに日常生活の中でエネルギーをどのように利用し、管理するのが良いのかといったことを理解してもらうことで、結果的に持続可能な社会の実現に役立つと考えています。

Hakim:今後も地球物理学の専門知識をさらに深め、地熱エネルギーに関してもっと革新的なプロジェクトを先導できるような人財になりたいと思っています。特に資源管理の分野に注力し、最先端技術も活用して、エネルギー資源をより適切に効率よく管理できる仕組みを考えたいです。将来的には、グローバル規模の再生可能エネルギーソリューションの一翼を担い、次世代の地球科学者たちに刺激を与えられるような存在になることが、私の夢です。

本社会議室には充電が可能な太陽光パネル搭載の机が導入されている

異なる文化を越えて届けたい学びと未来へのエール

―――日本で働く良さや難しさを教えてください。

Hakim:私にとっては言語の壁が、日本で働く中で最も苦労していることの一つです。幸いにもGSEはとても国際色豊かな職場なので、仕事の会話はほとんど英語ですが、日本語が流暢でないがために、意思疎通に苦労することが時々あります。でも、品質へのこだわりや生産的な職場環境など日本の仕事文化やマナー、先進的な技術力など、良い点の方が多いです。とくに私は日本の文化が好きです。プライベートも仕事も、とても充実しています。

Ehsan:来日した当初は、勤め先が生粋の日本企業で、社内は私以外全員が日本人という環境だったこともあり苦労も多かったですが、日本独特のワークフローや厳格さを学ぶ良い機会になりました。その後、大学での研究職を経て、現在GSEに在籍していますが、それぞれで仕事環境は異なり、常に新しいことを学び、さまざまなトピックについてアイディアを共有できる職場はとても刺激的です。多様なバックグラウンドを持つ人たちが集まっているので、日本企業の中ではとてもユニークだと言えるかもしれませんね。日本での生活も14年以上になるので、「日本だから」といったことを意識することはほとんどなくなりました。

―――これからの社会を担う日本の若者にアドバイスをお願いします

Ehsan:最も重要なのは、諦めないことです。一生懸命がんばっても、すぐには結果が出ないこともあります。それでも、1年後、あるいは2~3年後、時にはもっと長い時間がかかることもあるかもしれませんが、忍耐強くトライし続けることで、最終的には目標を達成することができると思います。たとえ何かを試みて達成できなかったとしても、トライしたその時間が無駄になるわけではありません。その間に多くのことを学んでいるからです。とても難しく、自分にはできないと感じることでも、一貫性を持って、忍耐強く、継続的に仕事をすることが大切です。それが私の経験から伝えられるアドバイスです。

Hakim:私はアフガニスタン出身なのですが、私の国では内戦が起こり、今も状況は悪化している状態です。なので、日本にいる若者には、将来に対してもう少し楽観的に考え、困難な時にも粘り強くがんばってほしいと思います。例えば、アフガニスタンの若い女性たちは、私たちのように社会に出て学んだり、自国の持続可能な社会に貢献したりする機会がそもそも与えられていないのです。しかし日本では、持続可能な社会について考えたり、貢献したりする機会があります。ぜひ、もっとポジティブに人生を楽しんでください!

取材後記

太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、漠然とコストがかかりそうだとか、どこか特別なところで使われているものといったイメージを持っていました。今回、ジオサイエンス社のHakimさんとEhsanさんにお話を聞き、その土地の自然資源を調査して最適なエネルギーを提供することで、自然環境だけではなく、コストの面からも持続可能なエネルギーを確立していこうとしている会社について知ることができました。

グループの事業活動を支える資源開発、それを可能にする地球科学分野の知識や技術に情熱を傾けるお二人の姿勢に、再生可能エネルギーへの具体的な可能性を強く感じました。私たち一般生活者が、当事者としてエネルギーについてきちんと理解することが、再生可能エネルギーを正しく普及し、持続的に使い続けられるようにするために必要なステップの一つであることを、もっと多くの人たちに知ってもらいたいと思いました。

(ブレーンセンター NA)