主催者

法政大学人間環境学部人間環境学科教授

長谷川 直哉

安田火災海上保険株式会社(現株式会社損害保険ジャパン)にて、資産運用業務に従事。(公財)国際金融情報センターへの出向し国際経済の調査に従事する傍ら、1999年にESG投資の先駆けとなる「損保ジャパングリーンオープン“ぶなの森”」を開発しファンドマネジャーを務める。2005年「社会的責任投資における企業評価モデルの研究」で横浜国立大学にて博士(経営学)学位を取得。現在は東証プライム上場企業の社外取締役やサスティナビリティ・アドバイザーに携わりながら、法政大学人間環境学部人間環境学科の教授を務め、CSR論や現代企業論などの授業を展開している。

講演者

アサヒグループ食品株式会社 長期戦略事業本部 海外ベビーフード事業推進室長

兼 コンシューマ事業本部 販売推進部 シニアエキスパート(小児栄養)

石井 克明

1996年、和光堂株式会社(当時)に入社。ベビーフードの開発やマーケティングを担当するほか、「和光堂赤ちゃん品質基準」の策定に従事。また、乳幼児用経口補水液「アクアライトORS」を専門家と開発し、特別用途食品の許可を取得。海外企業との業務提携や、海外でのマーケティング、事業開発などを経験したあと、専門家との窓口となる学術担当も兼務。2022年からはベトナム母子保健改善プロジェクトのリーダーを務める。

石井氏の活動を取り上げた記事はこちら:

人生の基盤を確立する「最初の1000日」

妊娠期から2歳までの期間は、その後の人生の健康や成長、神経発達の基盤が確立される特別な期間とされています。日本では厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド」などの国の指針があり、乳幼児が適切な栄養を摂取することはもちろん、摂食機能の発達や食習慣の形成までも重視しています。和光堂ブランドのベビーフードは赤ちゃんの食べる機能の発達を促しており、月齢ごとの摂食機能(唇や舌の動き、歯の生え方など)に応じた調理形態の商品を展開していることが解説されました。

一方で、国内外で女性の労働参加率が高まっており、大人用の食事とは別に離乳食を準備することが、特に母親にとって大きな育児負担になっていることも現状だそうです。

日本とは異なるベビーフード文化

ベトナムでは乳幼児の栄養・食事が社会課題とされており、アサヒグループ食品は国を越えた連携で課題解決を目指しています。日本とは違い乳幼児健診制度がないため、専門家が養育者に離乳食について話す機会がありません。また、インターネットや育児本などではさまざまな情報が錯綜しており、養育者は適切な知識を得られていないそうです。

さらに、ベトナムの乳幼児数は日本の1.7倍のため、粉ミルク市場は日本の2.6倍に拡大していますが、ベビーフード(レトルト)市場は日本の10分の1に留まっています。また、ベトナムは粉末タイプの離乳食が一般的で、赤ちゃんの月齢が上がっても容量と食材が変わるだけで、発育にあった固さ・味の離乳食が展開されていないそうです。ベトナムの離乳食は摂食機能の発達や食生活の形成には結びつきにくい、という現状が共有されました。

そこで、アサヒグループ食品では摂食機能にあった離乳食を食べてもらえるよう、ベビーフードの事業展開に加え、養育者を対象に適切な情報を提供する施策を行っていることを事例をもとに紹介されました

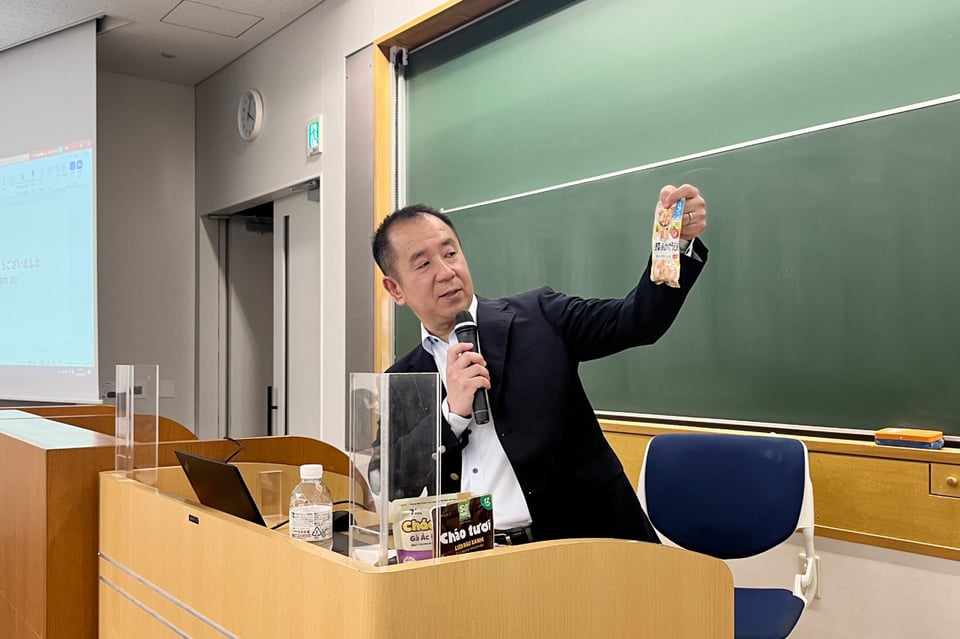

ベビーフードの試食

講義では和光堂ブランドの月齢7か月、9か月、12か月、14か月向けの離乳食とベトナムの離乳食を試食させていただきました。乳幼児の食べ方を模倣して、歯を使わずに食べた学生もいらっしゃり、研究員さながらの試食方法に石井様も驚いておられました。

試食後には、学生から「14か月のものは舌だけでなく歯を使わないと食べられない固さ」という気づきや、「出汁を使った日本らしい味付けだが、12か月を境に味が分かるようになった」「離乳食の知見・技術は高齢者向けの食事にも展開できるのでは」といったさまざまな視点からのコメントがありました。

上段:左から、和光堂が開発した7か月、9か月、12か月、14か月の離乳食

下段:ベトナムで一般的に流通している離乳食

講義に参加して

市販の離乳食は、いわゆるレトルト食品と同じように「時間がないときにすぐ使える便利なもの」というイメージがありました。講義では「“なめらかにつぶしたかたさ、舌でつぶせるかたさが理想”と言われても親は理解できない」とベビーフードが離乳食作りの指標になることをご説明いただき、分からないことが多い育児で、親も支えていることを実感しました。

今回のお話を聞いて、離乳食には乳幼児の将来を考えたたくさんの研究結果が詰まったものだと気づきました。今後、日本の離乳食が世界に展開され、各国の乳幼児・親たちの豊かな生活に貢献することを期待しています。

(株式会社ブレーンセンター SS)